人工智能專業培養方案——西安電子科技大學《人工智能學院本碩博培養體系》重磅發布

發布時間:2019-09-25 11:38:30

西安電子科技大學人工智能學院系教育部直屬高校首個致力于人工智能領域高端人才培養、創新成果研發和高層次團隊培育的實體性學院。學院面向國家重大戰略發展和國際前沿發展需求,深入貫徹十九大精神和《新一代人工智能發展規劃》,踐行“互聯網+”“一帶一路”和創新型國家建設、軍民融合發展等一系列國家戰略,著力打造人工智能領域高端人才培養基地、創新成果研發中心和高層次團隊培育平臺。

西安電子科技大學人工智能學院系教育部直屬高校首個致力于人工智能領域高端人才培養、創新成果研發和高層次團隊培育的實體性學院。學院面向國家重大戰略發展和國際前沿發展需求,深入貫徹十九大精神和《新一代人工智能發展規劃》,踐行“互聯網+”“一帶一路”和創新型國家建設、軍民融合發展等一系列國家戰略,著力打造人工智能領域高端人才培養基地、創新成果研發中心和高層次團隊培育平臺。

《人工智能學院本碩博培養體系》提供了西電三十多年的人工智能人才培養心得,構建了具有西電特色的本碩博一體化育人體系,是最全面的人工智能學院人才培養體系教科書。

人工智能高端人才培養基地

【一】

確立了“用產學合作、產教融合、科教協同、本碩博銜接與協同的新工科方式,呈階梯式、有針對性地完成學生‘會做、敢想、能創新’的培養”之育人基本理念。

【二】

構建了人工智能人才培養與科技創新融合的新模式;注重鏈式思維,形成“國際化+西電特色”的本碩博一體化培養體系。

【三】

創建了一流的實踐教學平臺和環境,建成了3個國家級平臺、8個省部級科研平臺和教學平臺、6個省部級創新團隊及16個校企聯合實驗室。

【四】

建設了我國第一個“4個A”“3朵云”“2主體”“1模式”的人工智能教育創新實驗室,集教室與實驗室的物理空間構建、教師與學生的關系空間構建、教育場景與教育過程的體驗空間構建為一體,以人工智能技術支撐智慧教學、賦能教育創新。

【五】

形成了“名師、名課、名教材、名實驗”。凝聚了國家級教學名師和長江學者領軍的實驗教學隊伍。

【六】

建設了“經典與現代、先進與基礎、硬件與軟件、個體與組隊、課內與課外”相結合的多層次、漸進式的實踐教學新體系。

人工智能專業培養方案

節選自《人工智能學院本碩博培養體系》

培養目標

近年來,隨著計算機和人工智能技術的飛速發展,信息系統在各行業、各領域快速拓展。這些系統采集、處理、積累的數據越來越多,數據量增速越來越快,數據已經成為比石油、黃金等更寶貴的財富。因此社會對人工智能人才的需求越來越大,能夠從事智能數據分析和處理的畢業生就業市場前景廣闊。本專業貫徹落實黨的教育方針,堅持立德樹人,培養愛國進取、創新思辨,厚基礎、寬口徑、精術業、強實踐,具有扎實的數理基礎知識、良好的外語水平和優良的綜合素質,掌握計算機、統計和控制等多學科交叉知識,能夠在生命科學、醫療保健、政府治理、教學教育和業務管理等技術領域從事與人工智能專業相關的技術骨干,為培養具有以數據為中心的思考能力的人工智能科學家做準備。

人工智能專業畢業生4年之后應達到以下目標:

(1) 具有高尚的職業道德和社會責任感,能夠在工程設計中綜合考慮對環境、社會、文化的影響;

(2) 在計算機、統計和控制等數據科學與人工智能的相關專業領域成功就業或進入碩士生、博士生階段學習;

(3) 能夠在跨職能、多學科的工程實踐團隊中工作和交流,具備一定的協調、管理、競爭與合作能力,能夠將基本的工程管理原理與經濟決策方法應用到實踐中;

(4) 了解人工智能技術領域的有關標準、規范、規程,能夠跟蹤該領域的前沿技術,具有工程創新能力并將其應用到相關產品的設計、開發和集成中;

(5) 具有全球意識和國際視野,能通過繼續教育、在線學習、培訓或其他終身學習渠道增加知識和提升能力;

(6) 有豐富的專業技術工作經驗,能夠解決人工智能技術領域的復雜工程技術問題,主持開發一個中等以上規模的軟硬件產品,進而成長為架構設計師、產品經理、項目經理等。

畢業要求

1. 工程知識

掌握本專業所需的數學、自然科學、工程基礎和人工智能技術的專業知識,能將上述知識用于解決智能信息系統軟硬件設計、圖像處理算法設計等相關領域的復雜工程問題。

指標點1-1:能運用數學、自然科學、工程基礎和專業知識,表述人工智能技術領域的復雜工程問題。

指標點1-2:能夠運用恰當的數學、物理模型對智能信息系統軟硬件設計、圖像處理算法設計等復雜工程問題進行建模,保證模型的準確性,滿足工程計算的實際要求。

指標點1-3:能夠將數學、自然科學、工程基礎和人工智能技術的專業知識用于復雜工問題的推導和計算。

指標點1-4:能運用數學、自然科學、工程基礎和專業知識對復雜工程問題的解決途徑進行評價,并提出改進思路。

2. 問題分析

能夠應用數學、自然科學、工程基礎和人工智能技術的專業知識,識別、表達和有效地分解復雜工程問題,并通過文獻查閱等多種方式對其進行分析,以獲得有效結論。

指標點2-1:能夠應用高等數學、物理學的基本概念、原理和人工智能技術的專業知識對復雜工程問題進行識別和有效分解。

指標點2-2:能夠識別和表達復雜工程問題的關鍵環節和參數,對分解后的問題進行分析。

指標點2-3:掌握科技文獻、資料的分類; 能夠通過圖書館、數據庫、網上檢索等多種方式快速、準確地檢索相關信息,具備借助文獻研究對復雜工程問題進行識別、表達、分析的能力。

3. 設計/開發解決方案

能夠針對人工智能技術領域復雜工程問題提出解決方案,設計滿足特定需求的系統和模塊,并能夠在設計環節中體現創新意識; 能夠綜合考慮其對社會、健康、安全、法律、文化及環境的影響。

指標點3-1:能夠掌握本專業涉及的工程設計概念、原則和方法,能夠針對復雜工程問題提出合理的解決方案。

指標點3-2:能夠針對特定需求完成系統、模塊的軟件設計和硬件設計。

指標點3-3:綜合利用人工智能領域的專業知識和新技術,在針對復雜工程問題的系統設計中體現創新意識。

指標點3-4:能夠在系統方案設計環節中考慮多方面、多層次因素的影響,如社會、健康、安全、法律、文化以及環境等因素。

4. 研究

能夠基于科學原理并采用科學方法對人工智能領域的復雜工程問題進行研究,包括設計實驗、分析與解釋數據,并通過信息綜合得到合理有效的結論。

指標點4-1:能夠對人工智能領域的軟件、硬件模塊進行理論分析和仿真。

指標點4-2:能夠針對智能信息系統軟硬件設計、圖像處理算法設計等人工智能領域的復雜工程問題設計實驗方案、構建實驗系統和測試平臺、獲取實驗數據。

指標點4-3:能夠對實驗結果進行合理分析、解釋,并對多個子問題進行關聯分析,找出沖突點并進行平衡,通過實驗數據分析、信息綜合等手段得到合理有效的結論。

5. 使用現代工具

能夠針對人工智能領域的復雜工程問題,開發、選擇與使用恰當的技術、資源、現代工程工具和信息技術工具,包括對復雜工程問題的預測與模擬,并能夠理解其局限性。

指標點5-1:掌握基本的計算機操作和應用,至少掌握一種軟件開發語言(如C、C++ 語言等),并能夠運用集成開發環境進行復雜程序設計。

指標點5-2:能熟練運用文獻檢索工具獲取人工智能領域理論與技術的最新進展信息。

指標點5-3:掌握人工智能技術專業儀器、設備的基本原理、操作方法,能夠在復雜、綜合型工程中合理選擇和使用儀器、設備。

指標點5-4: 具備使用實驗設備、計算機軟件和現代信息工具對復雜工程問題進行模擬或仿真的能力,理解其使用要求、運用范圍和局限性。

6. 工程與社會

能夠結合相關的工程知識進行合理分析,評價專業工程實踐和復雜工程問題解決方案對社會、健康、安全、法律以及文化的影響,并理解應承擔的責任。

指標點6-1:具有工程實踐經歷,通過實踐、實習過程了解工程實踐和復雜工程問題的解決方案對社會、健康、安全、法律以及文化的影響。

指標點6-2: 能夠結合相關的工程知識,通過在思政、人文、社科類課程學到的知識,綜合分析和評價專業工程實踐和復雜工程問題的解決方案對社會、健康、安全、法律以及文化的影響,并理解應承擔的責任。

7. 環境和可持續發展

了解環境保護和可持續發展的基本方針、政策和法律、法規,能夠理解和評價人工智能領域的專業工程實踐對環境、社會可持續發展的影響。

指標點7-1:理解環境保護和社會可持續發展的內涵和意義。

指標點7-2:了解環境保護和社會可持續發展的基本方針、政策和法律、法規,能夠正確認識針對復雜工程問題的專業工程實踐對環境和社會的影響。

指標點7-3:能針對實際復雜工程問題,評價其資源利用率、對文化的沖擊等工程實踐對環境、社會可持續發展的影響。

8. 職業規范

具有人文及社會科學素養、正確的政治立場和社會責任感,能夠在工程實踐中遵守人工智能領域的相關職業道德和規范。

指標點8-1:具有人文及社會科學素養,了解國情,理解社會主義核心價值觀,樹立正確的政治立場、世界觀、人生觀和價值觀。

指標點8-2:理解工程技術的社會價值以及工程師的社會責任,在工程實踐中能自覺遵守職業道德和規范。

9. 個人和團隊

能夠在多學科背景的團隊中承擔個體、團隊成員或負責人的角色,能夠聽取其他團隊成員的意見和建議,充分發揮團隊協作的優勢。

指標點9-1:能主動與其他學科的成員共享信息,合作共事,獨立完成團隊分配的工作。

指標點9-2: 能夠勝任團隊成員或負責人的角色,能在團隊協作中聽取其他團隊成員的意見和建議,充分發揮團隊協作的優勢。

10. 溝通

具備良好的表達能力,能夠就復雜工程問題與業界同行及社會公眾進行有效溝通和交流,包括撰寫報告和設計文稿、陳述發言等; 掌握至少一門外語,具有一定的國際視野,能夠在跨文化背景下進行溝通和交流。

指標點10-1:具有良好的口頭表達能力,能夠清晰、有條理地表達自己的觀點,掌握基本的報告、設計文稿的撰寫技能。

指標點10-2:掌握至少一門外語,具備一定的國際視野,并了解基本的國際文化禮儀。

指標點10-3:能夠就復雜工程問題,綜合運用口頭、書面、報告、圖表等多種形式與國內外業界同行及社會公眾進行有效溝通和交流。

11. 項目管理

理解并掌握工程管理原理與經濟決策方法,并能在多學科、跨職能環境中合理應用。

指標點11-1:理解工程管理與經濟決策的重要性,掌握工程管理的基本原理和常用的經濟決策方法。

指標點11-2:能夠在多學科、跨職能環境中合理運用工程管理原理與經濟決策方法。

12. 終身學習

具有自主學習和終身學習的意識,有不斷學習和適應發展的能力。

指標點12-1:了解自主學習的必要性,具有自主學習和終身學習的意識,掌握跟蹤本專業學科前沿、發展趨勢的基本方法和途徑。

指標點12-2:能夠通過文獻查詢、網絡培訓等多種渠道進行終身學習,以適應職業發展的需求。

學制與學位

基本學制: 4年。

學位: 工學學士。

專業特色課程

1. 課程名稱: 人工智能基礎(雙語)(Fundamentals of Artificial Intelligence,Bilingual Teaching)

學時/周學時: 32/2 學分: 2

內容簡介: “人工智能基礎”是智能科學與技術的專業基礎課程。該課程是關于人工智能領域的引導性課程,介紹人工智能的基本理論、方法和技術,目的是使學生了解和掌握人工智能的基本概念和前沿算法和算法,為今后的更高級課程的學習及將來在人工智能領域的進一步研究工作和軟件實踐奠定良好的基礎。通過本課程的學習,使學生掌握人工智能的基本思想和實現方法,掌握基本分析與設計方法,為人工智能在各領域的應用奠定基礎,拓寬學生在計算機科學與技術領域的知識廣度。

2. 課程名稱: 模式識別(雙語)(Introduction to Pattern Recognition,Bilingual Teaching)

學時/周學時: 48/2.5 學分: 2.5

內容簡介: 模式識別是理論與應用并重的技術科學,與人工智能關系密切,其目的是用機器完成人類智能中通過視覺、聽覺、觸覺等感官去識別外界環境的工作。通過本課程的學習,使學生系統掌握模式識別基本原理和分類器設計的典型方法,具體包括貝葉斯決策理論、線性判別函數、近鄰法、特征選擇和提取、非監督學習方法、人工神經網絡、模糊模式識別方法、支撐矢量機等。同時,通過大作業使學生了解模式識別方法在文本識別、智能圖像處理等領域的應用,有助于學生綜合能力和整體素質的提高。

3. 課程名稱: 機器學習(雙語)(Machine Learning,Bilingual Teaching)

學時/周學時: 40/2 學分: 2

內容簡介: “機器學習”是智能科學領域一門非常重要的基礎專業課程。通過本課程的學習,使學生對目前主流的機器學習理論、方法、算法與應用有一個較全面的綜合認識,具體包括: 了解機器學習領域的發展及現狀; 了解和掌握機器學習的基本概念、原理、方法與技術; 能夠運用機器學習方法來解決實際問題(如智能博弈程序、圖像識別、文本分類與處理等); 為進一步研究建立有關概念和方法的基礎。本課程強調機器學習的理論原理的教學,注重從實例入手。使學生理解機器學習的概念與原理,從機器學習的基本框架上理解不同機器學習方法之間的異同點。課程同時強調理論與實踐動手能力相結合。安排7或8次課外作業以及2或3次課程實驗。課程要求學生能夠依據所學的基本原理和方法來解決實際問題。

4. 課程名稱: 圖像理解與視覺計算(雙語)(Image Understanding and Computer Vision,Bilingual Teaching)

學時/周學時: 40/2 學分: 2

內容簡介: “圖像理解與計算機視覺”是一門涉及多個交叉學科領域的課程。本課程側重于計算機視覺中的圖像基本處理和識別,并對圖像分析的基本理論和實際應用進行系統介紹。目標是使學生在學習了本課程之后,對計算機視覺和圖像處理的基本概念、基本原理以及解決問題的基本思想方法有一個較為全面的了解和領會; 學習智能圖像分析與理解的基本理論和技術,了解各種智能圖像理解與計算機視覺技術的相關應用; 具備解決智能化檢測與識別、控制等應用問題的初步能力。

5. 課程名稱: 智能數據挖掘(雙語)(Intelligent Data Mining,Bilingual Teaching)

學時/周學時: 40/2 學分: 2

內容簡介: 本課程以介紹各類數據倉庫和知識發現技術為主,以培養學生的科研

能力為輔。課程主要包括兩方面內容: 一方面是各類數據挖掘技術的原理、算法和實際應用; 另一部分是數據倉庫技術的原理、復雜數據類型的規則挖掘,包括關系數據、空間數據、多媒體數據、時序數據、Web數據等。

6. 課程名稱: 計算智能及應用(雙語)(Intelligent Computing and Its Application,Bilingual Teaching)

學時/周學時: 40/2 學分: 2

內容簡介: 計算智能是模擬自然以實現對復雜問題求解的科學,是生物學、神經科學、認知科學、計算機科學、免疫學、哲學、社會學、數學、信息科學、非線性科學、工程學、音樂、物理學等眾多學科相互交叉融合的結果,是人們對自然智能認識和模擬的最新成果。目前計算智能已經成為智能與信息科學中最活躍的研究領域之一,它的深入發展將極大地改變人們認識自然,求解現實問題的能力和水平。這門課程主要介紹了計算智能的3個典型范例,即人工神經網絡、進化計算和模糊系統。通過本課程的學習,要求學生了解并掌握人工神經網絡、進化計算和模糊系統等計算智能模型以及前沿應用技術介紹。

7. 課程名稱: 認知計算導論(全英)(Introduction to Cognitive Computing,English)

學時/周學時: 40/2 學分: 2

內容簡介: “認知計算導論”是現代人工智能領域的一門重要專業課程。這門課主要介紹對人類認知行為建模的基本概念、理論、計算方法和應用,具體包括: 感知、推理、學習和決策的基本概念; 人腦和認知科學中實現上述能力的基礎原理; 可對認知原理建模并在人工智能、機器學習、概率統計中廣泛使用的方法,如神經元模型、神經網絡、貝葉斯推理、強化學習等; 運用認知計算方法解決實際問題,如視覺感知、目標識別、視覺關注、學習與記憶、歸納推理。本課程強調腦神經和認知科學的理論及應用教學,注重從實例入手,幫助學生理解認知計算的理論和方法,建立學生從人類認知的角度解決實際問題的思維方式。課程同時鼓勵理論與實踐相結合,安排2或3次課程實驗,培養學生解決實際問題的能力。

8. 課程名稱: 大數據處理與信息檢索(Big Data Processing and Information Retrieval)

學時/周學時: 36/2 學分: 2

內容介紹: 大數據浪潮席卷全球,已深入滲透到了各個領域,影響日益擴大。在大數據時代的特點下,信息檢索也將面臨全新的挑戰。本課程將從大數據時代的4V 特點出發,講解大數據時代下信息檢索中的問題,引導學生如何在海量的、多模態的、高度不確定的數據中去獲取/檢索出有價值的信息,掌握網絡信息檢索的基本方法,常用搜索引擎等搜索工具的使用技巧,提升學生的信息素養和靈活運用信息解決各類問題的能力。

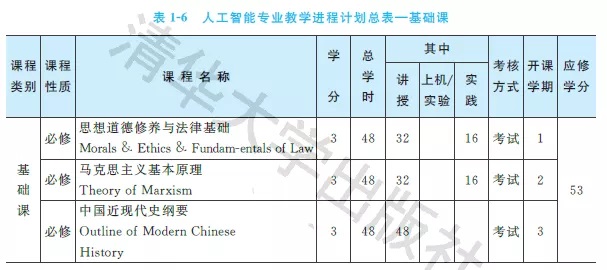

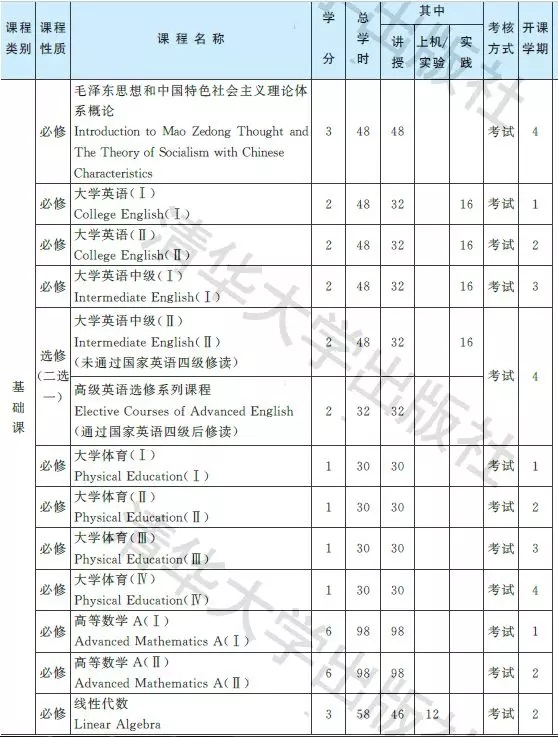

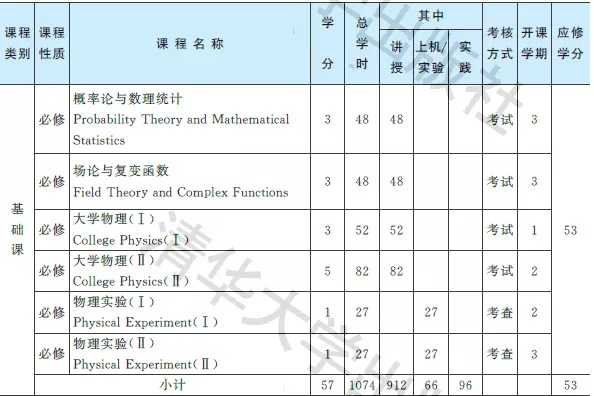

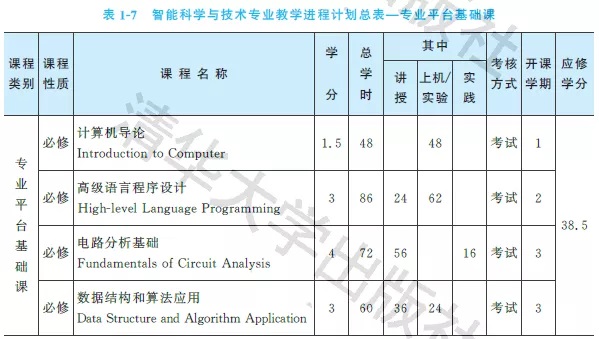

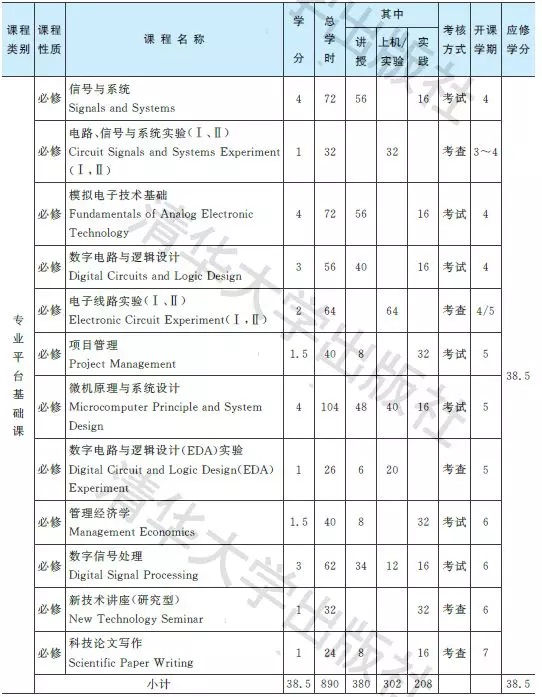

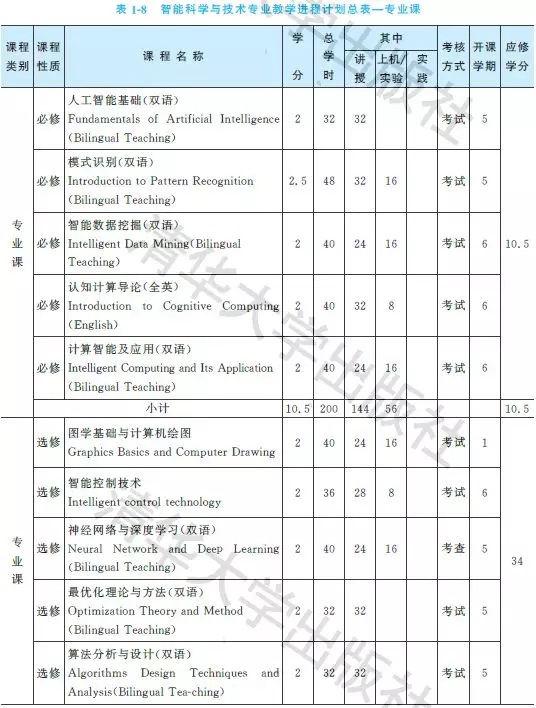

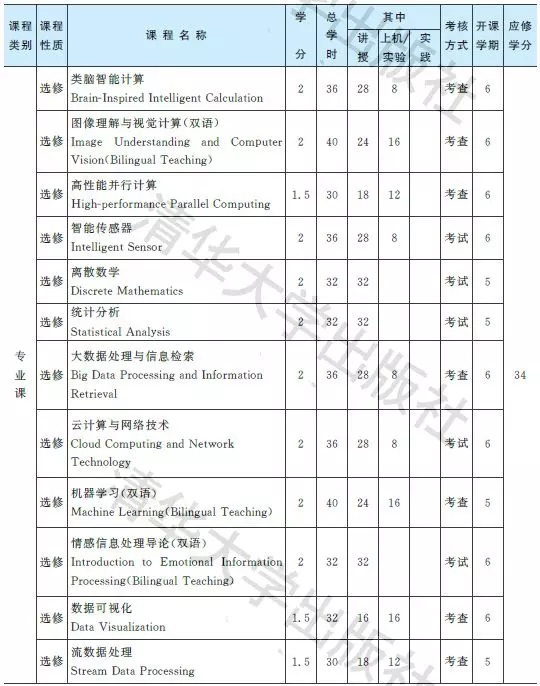

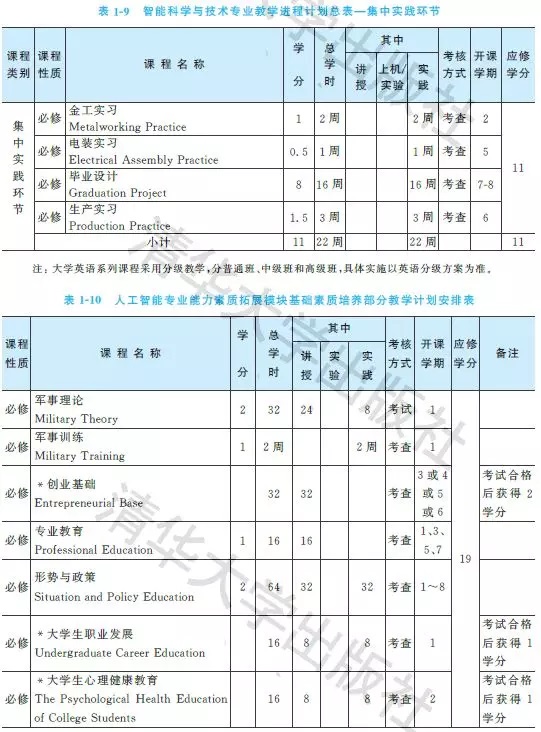

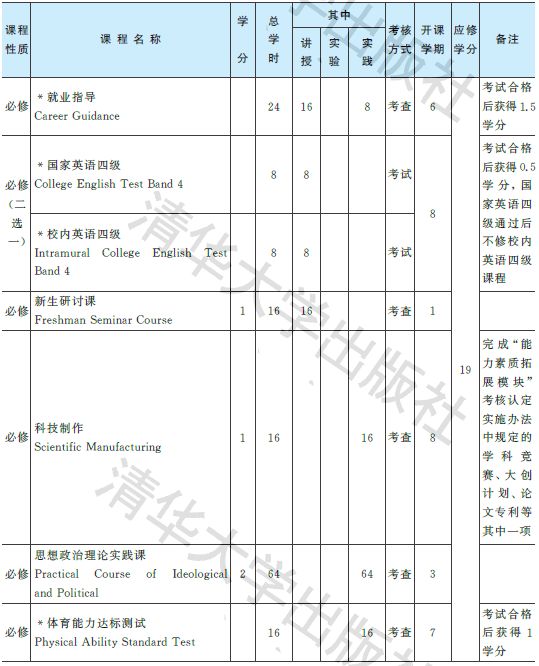

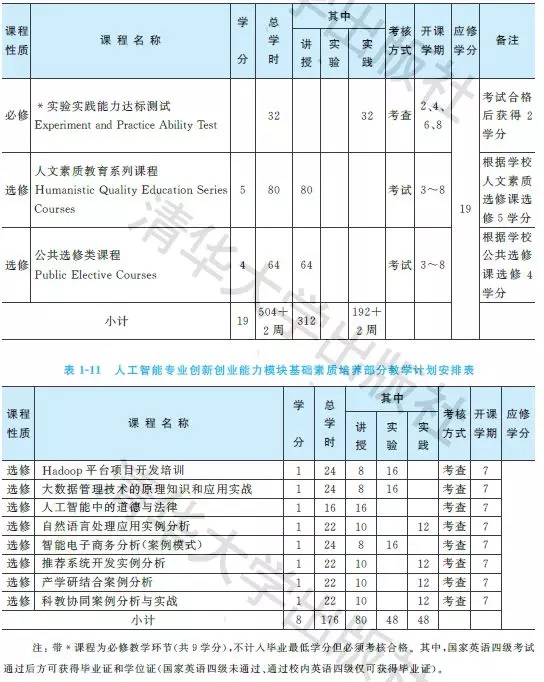

教學進程計劃表

本課程教學進程計劃如表1-6~表1-11所示。

人工智能學院本碩博培養體系

【獨具特色】

確立了“用產學合作、匯總西電人工智能學院三十余年科教結合探索和實踐,采取“國際化+西電特色”本碩博一體化人才培養、“國際學術前沿+國家重大需求”科學研究+創新實踐協同育人和“高水平平臺+高層次人才”服務人才培養的具有西電特色的本碩博一體化育人體系,全面闡述學院的本碩博培養體系以及平臺建設和人才培養成效,梳理了相關的特色課程大綱。并將雙語教育和全英專業培養采用雙語論著,便于與國內外同行交流。

【一體化育人】

國內最為全面的培養體系教科書,涵蓋西電人工智能學院的各類課程大綱及專業教育方面的最新進展。本書從本碩博培養體系入手,全面闡述在人工智能領域三十年培養心得和經驗。全書包括了本科生兩個專業——智能科學與技術國家級特色專業和人工智能全國首批專業的培養方案以及特色課程大綱,全英本科生培養方案以及特色雙語和全英課程大綱,并包含碩博培養方案和特色課程大綱以及全英留學生碩博培養方案及特色雙語和全營課程大綱。經過三十年科教結合的探索和實踐,學院構建了“國際化+西電特色”本碩博一體化人才培養、“國際學術前沿+國家重大需求”科學研究+創新實踐協同育人和“高水平平臺+高層次人才”服務人才培養的具有西電特色的本碩博一體化育人體系。

【優秀作者】

· 焦李成

教授、博士生導師。現任西安電子科技大學計算機科學與技術學部主任、智能感知與圖像理解教育部重點實驗室主任、教育部科技委學部委員、中國人工智能學會副理事長、IET西安分會主席、IEEE西安分會獎勵委員會主席、IEEE計算智能協會西安分會主席、IEEE GRSS西安分會主席,教育部創新團隊首席專家,IEEE Fellow、IET Fellow、首批中國人工智能學會會士、CCF杰出會員。

· 李陽陽

博士,教授,博士生導師,國家教育部重點實驗室骨干成員,教育部創新團隊骨干成員,國家"111計劃"創新引智基地骨干成員。李陽陽現為西安電子科技大學人工智能學院專業負責人,IEEE高級會員,中國計算機學會高級會員、中國電子學會高級會員。

· 侯彪

教授,博導/碩導、西安電子科技大學學術帶頭人,人工智能學院執行院長,智能感知與圖像理解教育部重點實驗室副主任,智能感知與計算國際聯合研究中心副主任,智能感知與計算國際合作聯合實驗室副主任,陜西省大數據智能感知與計算2011協同創新中心副主任,智能信息處理研究所副所長。IEEE會員,IET西安分會執行委員會委員,中國人工智能學會智能科學專業委員會委員,中國電子學會高級會員,陜西省信號處理學會副理事長,中國航空學會信息融合分會委員,國際數字地球學會中國國家委員會微波遙感專業委員會委員,教育部創新團隊成員,中國計算機學會會員

· 石光明

教授,博士生導師。現任西安電子科技大學副校長、教育部長江學者特聘教授、智能感知與圖像理解教育部重點實驗室副主任 、中國教育部實驗教學指導委員會委員、教育部科技委委員、國家某科技委創新局生物交叉領域專家、國家高分探測重大專項工作組專家、國家某局“生物與環境”領域專家、IEEE 高級會員、IET Fellow、 IET西安分會常務副主席。

【精彩內容】

第1章本科生培養

1.1智能科學與技術專業培養方案

1.1.1培養目標

1.1.2畢業要求

1.1.3學制與學位

1.1.4專業特色課程

1.1.5教學進程計劃表

1.2人工智能專業培養方案

1.2.1培養目標

1.2.2畢業要求

1.2.3學制與學位

1.2.4專業特色課程

1.2.5教學進程計劃表

1.3人工智能與模式識別全英專業(Artificial Intelligence and Pattern Recognition Full-English Teaching Major)

1.3.1 培養定位

1.3.2 培養模式

1.3.3 培養方案

1.3.4 培養課程

1.4通電計相關專業全英文授課本科留學生培養方案(Training Scheme for Foreign Undergraduate Students Majoring in Communication, Electronic Information and Computer)

1.4.1培養模式與目標

1.4.2基本要求

1.4.3學分要求

1.4.4學制與學位

1.4.5教學進程計劃表

1.5特色課程培養大綱

1.5.1人工智能簡史

1.5.2 Python編程和人工智能平臺學習

1.5.3人工智能概論

1.5.4最優化理論與方法

1.5.5算法設計與分析(Syllabus for Algorithm Design and Analysis)

1.5.6計算智能導論

1.5.7智能系統專業實驗

1.5.8模式識別

1.5.9機器學習(Syllabus for Machine Learning)

1.5.10智能數據挖掘

1.5.11圖像理解與計算機視覺

1.5.12計算機視覺及其應用(Syllabus for Computer Vision and its Applications)

第2章研究生培養

2.1計算機科學與技術碩/博/直博培養方案

2.1.1計算機科學與技術學科碩士研究生培養方案

2.1.2計算機科學與技術學科博士研究生培養方案

2.1.3計算機科學與技術學科直博生培養方案

2.2電子信息類別人工智能領域專業學位培養方案

2.3西安電子科技大學圖靈科學實驗班實施方案(試行)

2.4人工智能與模式識別專業全英文授課碩士研究生培養方案(Artificial Intelligence and Pattern Recognition MajorFull-English Teaching Postgraduate Training Program)

2.5通電計相關專業碩/博留學生培養方案

2.5.1通電計相關專業全英文授課碩士留學生培養方案(Training Scheme for Foreign Master's Degree Students Majoring in Communication, Electronic Information and Computer)

2.5.2通電計相關專業全英文授課博士留學生培養方案(Training Scheme for Foreign Doctor's Degree Students Majoring in Communication, Electronic Information and Computer)

2.6 特色課程培養大綱

2.6.1人工智能

2.6.2神經網絡基礎與應用

2.6.3 機器學習和深度學習理論(Postgraduate Curriculum Syllabus for Machine Learning and Deep Learning)

2.6.4 認知計算(Postgraduate Curriculum Syllabus for Cognitive Computing)

2.6.5非線性表征學習與優化

2.6.6 自然計算

2.6.7 數據驅動優化學習(Postgraduate Curriculum Syllabus for Data-Driven Optimization and Learning)

2.6.8 復雜網絡與多智能體系統

2.6.9 SAR圖像處理與解譯

2.6.10 隨機過程(Postgraduate Curriculum Syllabus for Introduction to Stochastic Processes)

2.6.11 計算機視覺(Postgraduate Curriculum Syllabus forComputer Vision)

2.6.12 高性能計算實驗

第3章 平臺建設

第4章 人才培養

5章人工智能教育創新實驗室

來源:書圈