人工智能會取代人類嗎?一定不行

發布時間:2019-07-11 14:58:28

大家好,今天非常有幸來這里,結合我個人的經歷,與大家交流我對人工智能的看法,還有我們自己的相關工作。

“所謂大國,不可彎道超車,必須創立新的直道,換道平行超車。”

——王飛躍

跨界

大家好,今天非常有幸來這里,結合我個人的經歷,與大家交流我對人工智能的看法,還有我們自己的相關工作。

先做個自我介紹。我是文革后的第一屆大學生,大學時學化工,碩士時學力學,從斷裂、損傷、板殼到計算力學和理性力學,再到結構的主動控制,然后去美國學電機、計算機、機器人和人工智能,畢業后在美教書并做了二十一年的機器人與自動化實驗室主任。

我在智能這個領域工作了30多年,回國后主要做復雜系統、平行智能的研究,一段時間主要做與國防相關的平行軍事、軍事智能的研究。

個人經歷

我以前是研究力學的,怎么轉專業了呢?1984年,《1984》一書還有另一書影響了我。

書籍《1984》

《1984》警示人必須有自主思想。大家也知道《科學革命的結構》這本書,讀完這本書,我對科學的想法就改變了,覺得要換一個專業,力學太被動了。

書籍《科學革命的結構》

什么最主動呢?我當時想控制一定是最主動的,不但自己主動,還能控制其它。就這樣放棄力學,后來赴美開始學習機器人、人工智能。我的博士導師喬治.N.薩里迪斯是IEEE機器人和自動化學會的創始人和第一屆會長。

George N. Saridis

(1931 – 2006)

還有一位老師——麥克諾頓,他從哲學轉到計算機領域,我的課大部分是他教的。

Robert McNaughton

(1924 – 2014)

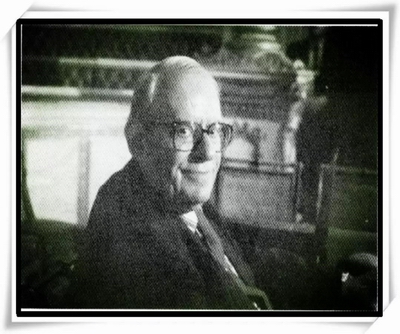

他的老師奎因也很有名,是研究哲學的,號稱20世紀最偉大的哲學家之一。奎因的《詞語和對象》對我做平行研究的影響和啟發非常大。

Willard Van Orman Quine

(1908-2000)

奎因還有個學生叫王浩,是華人里最早做人工智能的,后來專門研究哥德爾。

王浩

(1921-1995)

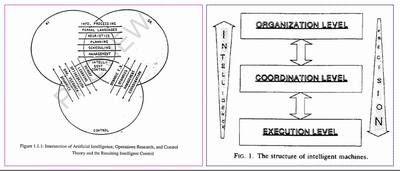

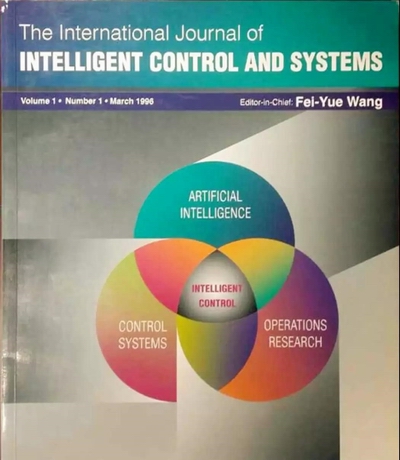

下圖是當年我寫博士論文的時候,我的導師給我畫的三個圈。第一個圈代表人工智能,第二個圈代表運籌學,第三個圈是CS。第一層意思是控制系統,第二層意思是通訊系統,第三層意思就是計算機系統。

博士論文截圖

我的導師說你把它們集成起來,然后畫三個框,這樣就形成一個智能系統。這個智能系統一定要像大企業、像人一樣智能,最高層是做組織的,中間層是做協調的,然后到了底層才是做執行控制的,這就是智能控制,你去寫博士論文。

我當時非常發愁,因為從來沒見過任何的智能系統,就要寫博士論文!20世紀80年代,世界上好像還沒有這種系統,主要往天上、往星外想,空間站、月球、火星……所以第一份報告是給美國NASA寫的。

最終,我完成了自己的博士論文,把Petri Net、機器學習和博弈論結合到一起,這就是智能機器的協調理論。

當時,我覺得自己都有點不太明白,有用嗎?可是30年之后,大家都在做這個工作,從深度學習到Uber定價,好像我也明白了。

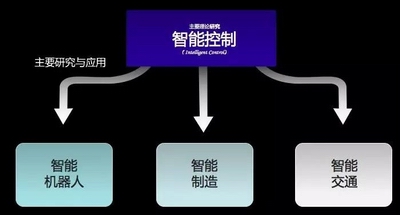

我在美國工作了25年,1988—1998年這十年,除了教書,主要在二個NASA中心工作,最初研究智能機器人,主要是空間機器人、火星無人車、無人工廠,主要是制氫。還在紐約州研究過智能制造,后來還研究智能交通。

前30年,我幾乎就在導師給我畫的這三個圈里轉。后來,我自己還創辦了一本雜志——《智能控制及其系統》。

雜志《智能控制》

總結起來,1984年之前,我主要做機械方面的研究;1994年之前,我主要做人工智能、智能機器人這一類的智能控制。在這之后,我又看了一本改變我人生的書,開始做平行研究。

在美國的工作

回國后,我就在復雜系統與智能科學中科院重點實驗室里研究復雜系統。后來,我們把這個室建設成為復雜系統管理與控制國家重點實驗室,到現在也有20多年了。

實驗室最早的一位老先生是戴汝為院士,最初,他與錢學森研究工程控制論,后來又與傅京孫研究模式識別與機器智能。我的導師當時也在同一個實驗室,與傅京孫一起做機器人和智能控制。

左一:錢學森與戴汝為;中:傅京孫與戴汝為;右一:G. N. Saridis與王飛躍

智能時代:三個三與五個五

今天,我主要想跟大家說一下,智能時代到底是什么意思。大家都知道AlphaGo,它到底是什么意思?它對現在、對未來有什么沖擊?

學計算機的人可能都知道邱奇-圖靈命題,邱奇是圖靈的老師。計算機發展到今天,信息產業發展到今天,人工智能有今天,就是依靠邱奇-圖靈命題,以及由此產生的計算機的馮·諾依曼結構。

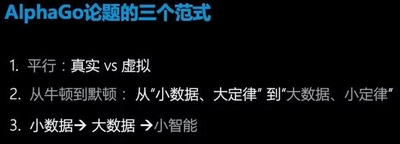

接下來如何發展?我認為是AlphaGo 命題。這個命題用一個特征形容就是平行,將來一定是虛實互動的平行世界。

用兩個特征形容就是從牛頓到默頓。牛頓是"大定理、小數據",他的三大定理放之四海而皆準,有多少個參數呢?十個手指頭就能數得過來。

默頓是社會學家,提出了默頓自我實現定理,半導體的摩爾定理就是最典型的默頓定理,它是"大數據、小定理"。

接下來是三個特征,實現從工業到智業的跨越要做三件事:把“小數據”導成“大數據”,再把大數據變成“小智能”,就是變成解決具體問題的精準知識,這就是智能產業的三部曲。

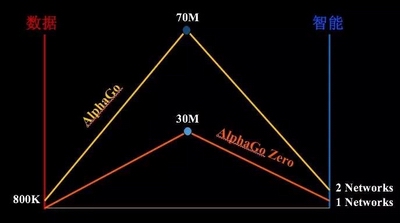

AlphaGo就做了這件事,它把人類的最初80萬盤棋炒成7000萬,從小數據到大數據,然后縮成小智能兩張網,價值網與策略網,最后把所有的人類大師都打敗了。

然后AlphaGo Zero出現了,從0開始到3000萬,小智能只要一張網、一幅圖,最后100:0打敗AlphaGo。從無到有,AlphaGo Zero只學習了三天,就以100:0打敗AlphaGo。

小數據—大數據—小智能

三天就將人類圍棋大師差不多30年的心血結晶都學會并自我完善,將來也許連三秒都不要。AlphaGo命題的作用就是這么大,會把我們帶入一個新時代。

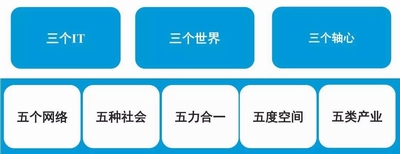

我們靠工業自動化發展到今天,接下的智能時代,一定要靠知識自動化。知識自動化就是三部曲:獲得小數據,把小數據導成大數據,把大數據縮成小智能。我總結為三個三,五個五。

三個三,五個五

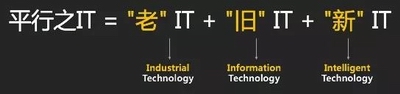

100年前的IT指工業技術,之后的IT稱為信息技術。AlphaGo出現之后就不是信息技術了,那是舊黃歷,現在IT是智能技術,這是新IT。它們的縮寫相同,三個IT正好對應了三個世界。

三個IT

20世紀最偉大的科學哲學家卡爾·波普爾說,世界不只是物理、心理,還有第三世界——人工世界。老IT(工業技術)是開發物理世界的主打工具,舊IT(信息技術)是開發心理世界的主打工具,一直到今天的物聯網。

現在,我們必須開發一個新世界——人工世界。所以,人工智能成為熱點,大數據變成“石油”、“礦藏”了,IT變成新IT了。

三個世界

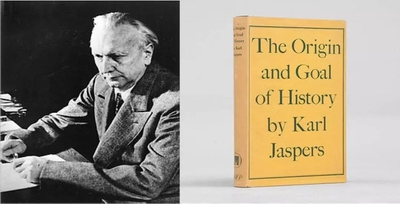

再回頭看歷史,又是一個新時代的開始。你可以看到另外一個卡爾(卡爾·雅斯貝斯)。在中國卡爾很有名,他在卡爾·馬克思去世的那一年(1883年)出生,在中華人民共和國成立的那年出版了《歷史的起源與目標》,在歷史上很有影響。

卡爾·雅斯貝斯與《歷史的起源與目標》

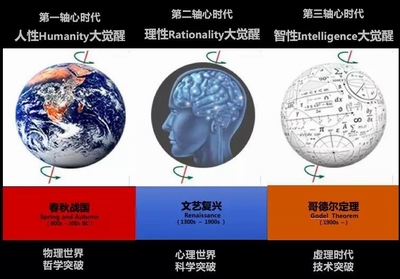

為什么?因為他在這本書里提出了“軸心時代”。公元前800年至公元前200年,600年期間,世界各個地方出現了一批哲學家,比如古希臘的蘇格拉底、柏拉圖、亞利士多德,中國的老子、孔子、孫子。

人們開始問:我是誰?我從哪里來?我到哪里去?人性大覺醒,哲學出來了,這是第一軸心時代。

第二世界——心理世界,從文藝復興一直到愛因斯坦,是理性的大覺醒、科學的興起,這是第二軸心時代。后來又有哥德爾定理,認為理性是有界的。人工智能最主要的創始人之一赫伯特·西蒙提出有限理性原理,并獲得諾貝爾獎,開始了人工世界里的第三軸心時代。

哥德爾當年還以數學形式提出不完備性定理。從哲學到科學,從科學到技術,現在新IT發展起來了。為什么會有軸心現象?按照馬克斯.韋伯的說法,是由全球化引發的。

第一世界——物理世界的全球化,你有我無,只能是負和。第二世界——心理世界還可以是零和,全球化表現為自由貿易。自由貿易現在也要走到盡頭了,所以要開發第三世界。

這個世界的好處是正和,你有我也有,甚至可以無中生有。所以,我認為“一帶一路”應該是第三波智能全球化的先鋒,是共贏、包容。

三個軸心

人類為了這一天不停地建網,從交通網到能源網、信息網、物聯網,但人類還缺一張智聯網。這樣整個社會都有所改變,交通變成社會交通,能源變成社會能源,計算變成社會計算,最后,智能一定要變成社會智能,這樣才能實現智能社會。

這五張網就以一種新的力量把三個世界緊密地變成一個整體。我將其命名為“五力合一”,即數據的力量、計算的力量、算法的力量,這是在人工智能領域起最大作用的力量,還有網絡的力量、區塊鏈的力量。

五力合一

人工智能的主要任務就是建立合一體,就是“人機結合、知行合一、虛實一體”。如此,工業自然而然地走到工業5.0時代,虛實平行實現智能技術。

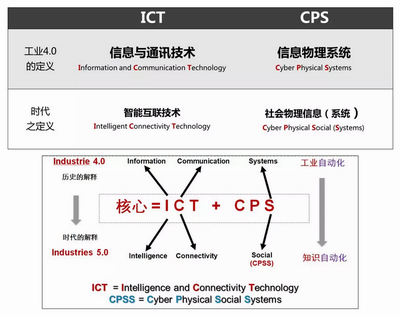

這與德國工業4.0有很密切的聯系,德國工業4.0的核心是ICT+CPS。時代要求我們重新解釋它:智能互聯技術+CPSS,從工業自動化跳到知識自動化。

ICT+CPS

平行智能

網絡化后,社會系統工程化、工程系統社會化,簡單的系統聯網后全變復雜了,這種趨勢今天已非常明顯。所以要換一種思路——平行。不僅強調Cyber和Physical,一定要加入Social,這樣才能有智能產品的出現、智能產業的興起。如此,自然而然形成平行智能。

最初,提到平行智能,大家都覺得太超前了,只能在社會系統使用。沒想到2004年底的時候,部隊就提出做平行軍事工程。2005年—2015年,我們做了一系列研究。現在,戰士是平行的,裝備是平行的,導彈和航母也應該是平行的。

這種合成趨勢在世界范圍內已經成為了一個潮流。將來一定要實現虛實分離,不但物理世界有核威懾,心理世界還要有“信”威懾,最后人工世界必須有“智”威懾,這就是未來的必然結果,平行就是要跨越認知的鴻溝到達這個結果。

如何實現?采用平行智能的方法。這一方法既有哲學基礎,也有科學技術。利用現在的牛頓機和未來的默頓機產生平行機,把三個世界打通,將會產生一系列新的職業。

這就是人工智能將來帶給我們的新職業,不是讓50%、70%的人失業,而是為人類提供幾乎90%以上新的工作。將來一定是人跟機器一起工作,不是物理的機器人,是軟件定義的知識機器人。

手機已經是它的雛形了,現在是APP,將來是DAPP,再進一步就是知識機器人跟人一起工作,把小數據導成大數據,大數據變成小智能,這就是必須必然的過程。

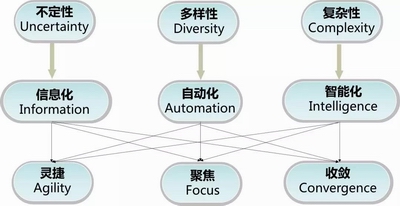

這種虛實融合的平行智能的使命就是把UDC轉成AFC。將來人與機器人一起工作,人只提供UDC(不定性、多樣性、復雜性),機器人將其內化為AFC(靈捷、聚焦、收斂)。

平行就是智能的虛數i(imaginary number),它是想象的,但它有用,不把-1開平方根就得不到很多簡單方程解。因此,將來的空間一定是虛空間跟實空間合一。十多年前,這種想法被很多人覺得是幻想,但現在已經得到更多人認可了。

網絡虛擬空間就是復雜智能系統“虛數”的載體

虛實之間的鴻溝怎么跨?靠數據建基、靠平行架橋。

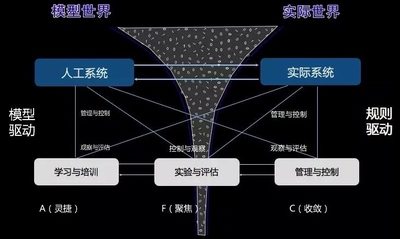

平行系統:跨越認知鴻溝的橋梁

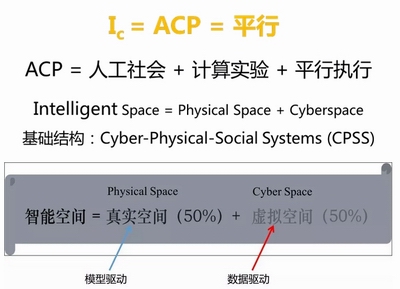

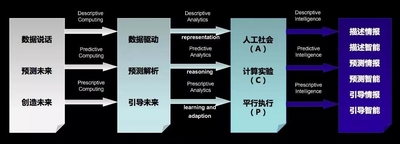

對我來說,大數據就是二句話、三件事:數據說話、預測未來與創造未來,合成起來,可歸結為人工社會、計算實驗與平行執行,也即ACP,這就是平行智能的最大的核心。

大數據的解析思路

大數據填鴻溝,人工平行系統架橋。這樣一來,將來所有的東西都是平行的,人、機器、產品是平行的,過程是平行的,工廠、工程、大壩是平行的,城市是平行的,社會是平行的。

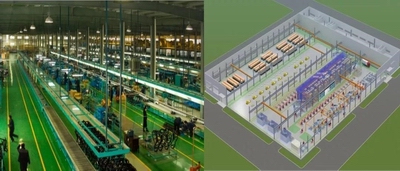

平行產品=物理產品+軟件定義的產品

平行工廠 = 物理工廠 + 軟件定義的工廠

將來這些系統都會從小數據產生大數據,所以以后不是看部隊有多少兵、有多少武器,是看軟件定義的部隊、裝備有多強。數據是無限的,精度是無限的,限制就是耗電量,所以能源將來會成為大問題。

這需要很多技術,區塊鏈就是其中之一。然后管理自動化、財務自動化、法務自動化、人跟機器一起工作。不但部隊在實踐,企業也開始這種實踐。

我們選擇了一個研究方向——平行駕駛。我們研究月球、火星上的無人駕駛,到礦上的無人駕駛,最后研究公路的無人駕駛,現在我們研究平行駕駛。

平行駕駛就是軟件定義的車與物理車在路上一起開,軟件定義的司機與人一起開車。我們做了十年的無人車比賽,現在開始做平行測試。

無人車成為人工智能最熱的熱點,只有靠這種平行系統才能實現從UDC到AFC,這是人工智能、新IT帶來的必然的結果。

智能全球化的歷史機遇與使命

大家可能會擔心,人工智能到底會給我們帶來什么?黑格爾說:歷史給我們的教訓是,人們從來都不從歷史汲取教訓。

當年工業革命,老IT剛開始時,1589年,英國人威廉·李發明針織機后興沖沖地去申請專利時,得到的卻是女王的訓斥:"你的發明將會把我可憐的臣民都變成乞丐。"

還有盧德運動,干脆把機器都破壞了。但今天,機器卻是比以前更智能了。當年盧德等人擔心機器讓工人失業,讓他們更加貧窮,但機器發展到今天并沒有奪去我們的工作,也沒有讓我們更加貧窮。

有些專家號稱人工智能和機器人會毀滅人類,引發第三次世界大戰,至少讓我們失業。計算機剛出來時,有人說,世界有5臺計算機就夠了。但現在,手機的計算能力可以代替那個時代5000萬臺計算機的計算能力。

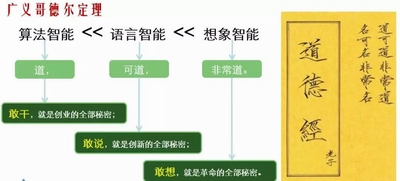

哥德爾是數學家、哲學家,他相信人腦永遠勝過機器,勝過計算機。即便數學不是人類發明的,計算機也無法超超越人腦。我給將其總結為“廣義哥德爾定律”。

廣義哥德爾定律

具體而言,就是計算機的算法智能永遠無法超越人類的語言表達的語言智能。而語言表達的智能又永遠無法超越大腦能想象出的想象智能。《道德經》開篇提到“道,可道,非常道”,在相當程度上正好對應算法智能、語言智能、想象智能。

我們現在到了智能時代,今年又是改革開放的40年紀念,這40年非常偉大,下一個40年如何更加偉大?不要再彎道超車了,我們要創自己的直道,要換道,平行超車,我們要有自己的話語權。

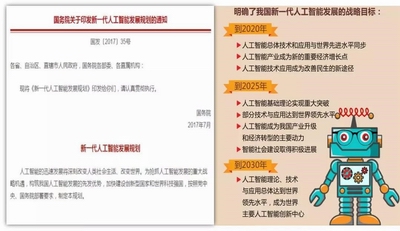

2017年7月20日,國務院下發了《新一代人工智能發展規劃》的通知,我國要建立自己的人工智能創新體系、智能科技體系、智能軍事體系、智能經濟體系、智能社會體系,這就是我們的新理念,這就是我們的新直道,一定要有自己的話,自己的語,否則有何臉面要話語權?

我國新一代人工智能發展戰略目標

1994年,《開放社會及其敵人》讓我的理念有了極大地轉變,讓我了解了波普爾的三個世界理論。但我相信開放社會沒有敵人,等到2024年,我也要寫本書——《開放社會及其“朋友”》。

生命有限,但合起來的生命是無限的。對未來,特別是下個40年,我希望我還能看得到智能社會的初步實現。

人工智能是時代的召喚,大家都要有激動之心。

但科學的發展不是一蹴而就的,人工智能從出現發展到今天才60多年,其實從柏拉圖、亞里士多德就開始了,從萊布尼茨到布爾,一系列的數學家、物理學家一起為智能科學的發展做出了非常多的貢獻,所以大家要有敬畏之心。

最后,智能技術就是一種技術,一把雙刃劍,可以用來做好事,也可以用來做壞事,所以大家要有平常之心。謝謝大家!

本文是根據王飛躍教授2018 年 10 月 26 日參加 “中國科學院“盛放 40 年”劇院式科學演講暨紀念“科學的春天 40 年”獲獎作品頒獎儀式現場報告錄音整理而成。

來源:王飛躍科學網博客