新突破!國內(nèi)科學(xué)家連發(fā)6篇Nature、Science和Cell

發(fā)布時間:2019-08-02 16:38:34

近年來,隨著國家自然科學(xué)基金、國家重點研發(fā)計劃等科研經(jīng)費投入的增加,中國基礎(chǔ)科學(xué)研究取得了非常多的研究成果,在國際頂尖學(xué)術(shù)期刊上中國科學(xué)家發(fā)表的高水平學(xué)術(shù)論文也越來越多。

近年來,隨著國家自然科學(xué)基金、國家重點研發(fā)計劃等科研經(jīng)費投入的增加,中國基礎(chǔ)科學(xué)研究取得了非常多的研究成果,在國際頂尖學(xué)術(shù)期刊上中國科學(xué)家發(fā)表的高水平學(xué)術(shù)論文也越來越多。

近日,國際頂尖學(xué)術(shù)期刊《自然》(Nature)、《科學(xué)》(Science)和《細胞》(Cell)刊登了最新的學(xué)術(shù)論文。其中南開大學(xué)、沈陽師范大學(xué)、北京化工大學(xué)等各以第一完成單位發(fā)表Science文章,復(fù)旦大學(xué)參與發(fā)表一篇Nature,北京生命科學(xué)研究所發(fā)表一篇Cell。如果加上昨天青塔已經(jīng)推送過的中山大學(xué)發(fā)表的一篇Nature,本周國內(nèi)共發(fā)表6篇三大頂級期刊論文。這么多頂尖論文的發(fā)表也表明中國的基礎(chǔ)研究正迎來快速發(fā)展的時代。

Science:南開大學(xué)曹雪濤院士團隊天然免疫領(lǐng)域再獲重要發(fā)現(xiàn)

機體如何精準(zhǔn)地發(fā)現(xiàn)病毒入侵并及時啟動抗病毒免疫應(yīng)答反應(yīng)以清除病毒?其物質(zhì)基礎(chǔ)與分子機制是什么?這是生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的重要科學(xué)問題之一。

《科學(xué)》網(wǎng)站文章頁面截圖

7月19日,學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》(Science)雜志以研究長文形式在線發(fā)表了中國工程院院士、南開大學(xué)校長曹雪濤團隊的論文,報道該課題組發(fā)現(xiàn)了機體感知與甄別入侵病毒DNA的一種新型天然免疫識別受體(hnRNP-A2B1)。就像“哨兵”一樣,該受體分子能夠在細胞核內(nèi)特異性地識別病毒DNA,隨后激活天然免疫信號通路和誘導(dǎo)干擾素產(chǎn)生,啟動天然免疫應(yīng)答反應(yīng)以清除DNA病毒的感染。這一細胞核內(nèi)抗病毒“哨兵”的發(fā)現(xiàn),開辟了天然免疫與炎癥研究領(lǐng)域的新方向,也為抗病毒治療與炎癥疾病防治提供了潛在藥物研發(fā)新靶標(biāo)。

人們對于機體如何識別外源病原體DNA的分子機制已有多年研究并取得了重要進展,但目前發(fā)現(xiàn)的能夠識別病毒DNA的天然免疫受體(例如cGAS)存在于細胞質(zhì)中,而絕大多數(shù)DNA病毒感染宿主細胞后會進入細胞核內(nèi)釋放病毒基因組DNA并在核內(nèi)進行復(fù)制。然而,科學(xué)界對于細胞核內(nèi)是否存在病毒DNA特異性的天然免疫識別分子尚不清楚。

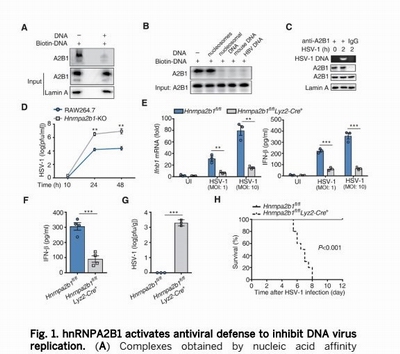

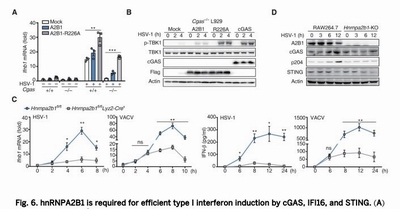

為了篩選能夠識別病毒DNA的細胞核內(nèi)天然免疫受體,在國家自然科學(xué)基金委員會、國家科技部等支持下,曹雪濤院士與南開大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院副教授王蕾、第二軍醫(yī)大學(xué)醫(yī)學(xué)免疫學(xué)國家重點實驗室講師溫明岳一起,首先利用生物素標(biāo)記的病毒基因組DNA,從細胞核提取物中沉淀出DNA結(jié)合蛋白并進行質(zhì)譜鑒定是否存在能夠結(jié)合病毒基因組DNA的蛋白質(zhì)分子。另一方面他們通過二維電泳聯(lián)合質(zhì)譜檢測尋找出DNA病毒感染后從細胞核轉(zhuǎn)移到細胞質(zhì)以具有激活天然免疫信號通路潛在作用的蛋白分子。整合上述兩種技術(shù)體系的研究結(jié)果之后,得到了23個候選分子。通過后續(xù)的體內(nèi)外系列天然免疫效應(yīng)與抗病毒功能篩選,包括通過hnRNPA2B1髓系細胞特異性基因敲除小鼠的體內(nèi)試驗,該團隊最終鑒定出了異質(zhì)性細胞核核糖蛋白A2B1(heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A2B1, hnRNP-A2B1)是能夠識別病毒DNA并誘導(dǎo)抗病毒干擾素產(chǎn)生的一種核內(nèi)DNA天然免疫識別受體。

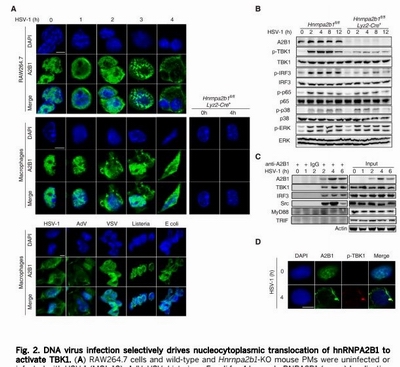

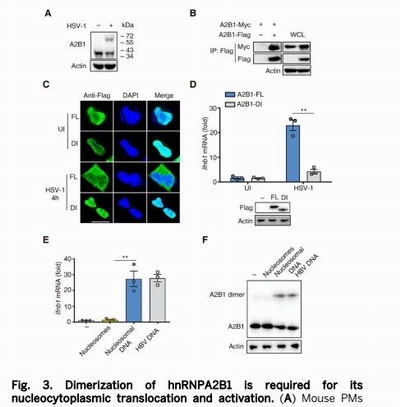

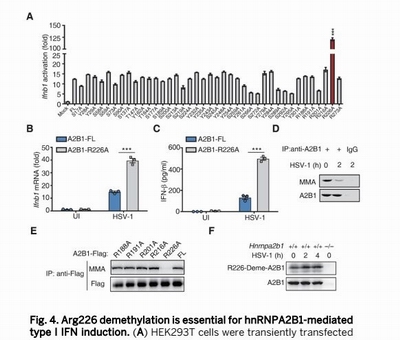

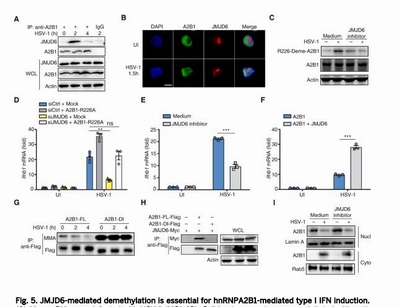

隨后,課題組研究了hnRNPA2B1核內(nèi)識別病毒DNA后如何激活天然免疫的具體分子機制,發(fā)現(xiàn)hnRNPA2B1在DNA病毒感染后發(fā)生二聚化并發(fā)生第226位精氨酸(Arg226)位點的去甲基化,之后轉(zhuǎn)位至細胞質(zhì)中與STING等相互作用形成復(fù)合體,激活TBK1-IRF3信號轉(zhuǎn)導(dǎo)途徑,從而啟動干擾素等基因表達。

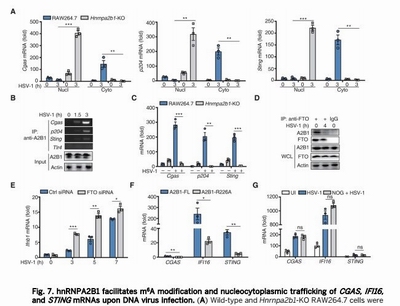

另外,該團隊還發(fā)現(xiàn)hnRNPA2B1能夠促進cGAS、IFI16、STING等已知DNA識別受體與信號分子mRNA的m6A修飾及出核,從而放大和增強這些已知的細胞質(zhì)天然免疫分子信號通路以誘導(dǎo)更多干擾素產(chǎn)生,有效激發(fā)抗病毒天然免疫反應(yīng)。

研究表明,在無感染狀態(tài)下,作為一種RNA結(jié)合蛋白分子,hnRNPA2B1保持其與RNA相關(guān)的常規(guī)功能;但是,當(dāng)細胞感染DNA病毒之后,其在細胞核中能夠識別外源DNA并發(fā)生功能“極化”,轉(zhuǎn)而作為DNA識別受體發(fā)揮抗病毒天然免疫激活作用。該研究為天然免疫識別及其信號轉(zhuǎn)導(dǎo)的機制研究提出了新思路,深化了人們對抗病毒天然免疫的認知。

文章配圖

文章配圖

文章配圖

文章配圖

文章配圖

文章配圖

文章配圖

沈陽師范大學(xué)周長付等發(fā)表最新Science文章

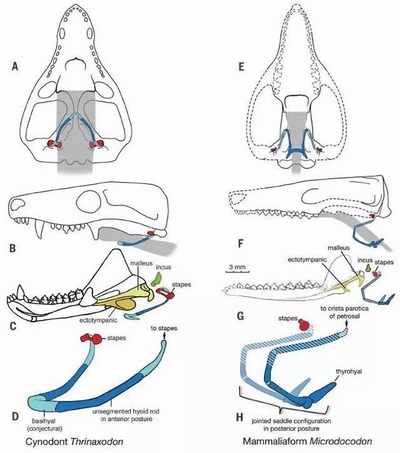

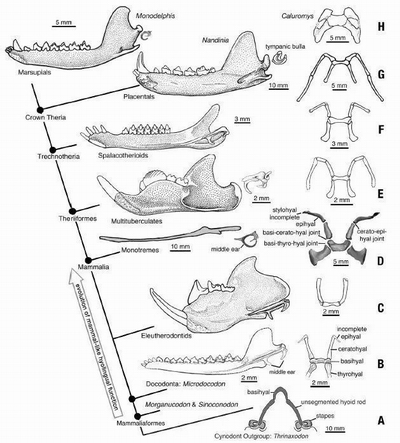

哺乳動物特有的一個特征是乳汁吮吸。哺乳需要在喉部存在穩(wěn)定性和運動,這兩者都需要復(fù)雜的舌骨組織。哺乳動物和其他脊椎動物的早期胚胎通常有六個咽弓,早期大腦下的組織帶發(fā)育成頭部和頸部的結(jié)構(gòu)。第一個拱形產(chǎn)生哺乳動物的錘骨和砧骨(中耳骨),下頜骨(下顎的一部分)和鼓膜骨(支撐耳鼓);第二個是鐙骨(中耳骨)和舌骨的一部分(頸部的馬蹄形結(jié)構(gòu));第三個是舌骨的其余部分。雖然化石證據(jù)證明了第一個咽弓的進化過渡,但第二和第三個弓的進化過渡在發(fā)育和古生物學(xué)文獻中很少受到關(guān)注。

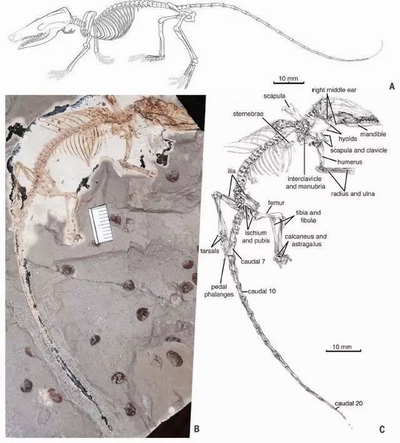

2019年7月19日,沈陽師范大學(xué)周長付(沈陽師范大學(xué)第一單位)在Science在線發(fā)表題為“New Jurassic mammaliaform sheds light on early evolution of mammal-like hyoid bones”的研究論文,該研究報告了一個新發(fā)現(xiàn)的,保存完好的docodontan骨架,它提供了關(guān)于舌骨轉(zhuǎn)化和哺乳動物中最早的語言功能演變的新見解。該研究表明,在哺乳動物發(fā)育之前存在肌肉化的喉嚨。

另外,紐約理工學(xué)院解剖學(xué)系Simone Hoffmann等人在Science 發(fā)表題為“Tongues untied”的點評文章,該點評文章系統(tǒng)介紹了研究成果,同時指出該研究為進一步研究咽弓進化發(fā)育的相互依賴性或獨立性打開了大門。

哺乳動物和其他脊椎動物的早期胚胎通常有六個咽弓,早期大腦下的組織帶發(fā)育成頭部和頸部的結(jié)構(gòu)。第一個拱形產(chǎn)生哺乳動物的錘骨和砧骨(中耳骨),下頜骨(下顎的一部分)和鼓膜骨(支撐耳鼓);第二個是鐙骨(中耳骨)和舌骨的一部分(頸部的馬蹄形結(jié)構(gòu));第三個是舌骨的其余部分。雖然化石證據(jù)證明了第一個咽弓的進化過渡,但第二和第三個弓的進化過渡在發(fā)育和古生物學(xué)文獻中很少受到關(guān)注。

Mammaliaform Microdocodon gracilis

中生代的哺乳動物形式是現(xiàn)代哺乳動物最近的前身,并提供了哺乳動物結(jié)構(gòu)如何進化的直接化石證據(jù)。一個早期的哺乳動物組是docodontans,在侏羅紀(jì)和白堊紀(jì)的Laurasian大陸上分布廣泛。研究人員在這里報告了一個新發(fā)現(xiàn)的,保存完好的docodontan骨架,它提供了關(guān)于舌骨轉(zhuǎn)化和哺乳動物中最早的語言功能演變的新見解。

哺乳動物與非哺乳動物舌骨特征的比較

Microdocodon屬于一種稱為docodontans的早期哺乳動物分支,這是一個已經(jīng)滅絕的群體,廣泛分布于中侏羅世至早白堊紀(jì)時期的北部大陸,在1.74億至1億年前。像爬行動物一樣,docodontans的中耳骨完全附著在下頜。然而,Microdocodon有一種類似哺乳動物的舌骨。在Microdocodon幾乎完全保存。

哺乳動物形態(tài)發(fā)育過程中舌骨結(jié)構(gòu)和中耳的演化

Microdocodon gracilis, gen. et sp. nov來自中侏羅世,在中國Daohugou地區(qū)被發(fā)現(xiàn)。在docodontans中,Microdocodon在系統(tǒng)發(fā)育上嵌套在Tegotheriidae,但與其他tegotheriids存在不同的牙齒特征。在地質(zhì)學(xué)上,它是最古老的tegotheriid分類群。該研究報道了一個新發(fā)現(xiàn)的1.65億年前的中國化石,其中保存了前三個咽弓的骨頭。化石定義了一個名為Microdocodon的新分類群。

該研究報告了一種新的侏羅紀(jì)docodontan哺乳動物形態(tài),它在中國發(fā)現(xiàn),舌骨組織完整保存, 其basihyal,ceratohyal,epihyal和thyrohyal骨骼具有活動關(guān)節(jié),并且以馬鞍形狀配置,如現(xiàn)存哺乳動物的舌骨組織。舌骨組織為喉部和收縮的肌肉化食道提供框架,這對于現(xiàn)存哺乳動物中的咀嚼食物和液體的運輸和動力吞咽至關(guān)重要。在冠狀哺乳動物的中耳與下頜骨斷開之前,這些衍生的舌骨結(jié)構(gòu)成分在早期發(fā)散的哺乳動物形態(tài)中進化。該研究為進一步研究咽弓進化發(fā)育的相互依賴性或獨立性打開了大門。

參考信息:

https://science.sciencemag.org/content/365/6450/276

https://science.sciencemag.org/content/365/6450/222

北京化工大學(xué)博士生劉緒博在《Science》發(fā)表研究論文

北京時間7月19日,《Science》在線刊登了北京化工大學(xué)軟物質(zhì)高精尖中心最新研究成果 “Reconfigurable ferromagnetic liquid droplet” ,即可重構(gòu)的鐵磁性液滴,或稱液態(tài)磁鐵。該研究發(fā)現(xiàn)一種新型磁性液體,通過控制磁性納米粒子在水油界面的自組裝,最終成功引導(dǎo)鐵磁流體從順磁性轉(zhuǎn)變成鐵磁性。通俗來講,磁鐵不再一定是堅硬的固體,也可以是流動的液體。

磁性材料的廣泛使用大大提升了人類的生活水平,小到家用電器如冰箱,大到航天設(shè)備如磁導(dǎo)航儀,固態(tài)磁性材料的身影無處不在。而一般液態(tài)磁性材料,如傳統(tǒng)鐵磁流體,雖具有靈活形態(tài)但本身不存在磁極,只有在外加磁場作用下被持續(xù)磁化才能表現(xiàn)出特定磁性。該研究中發(fā)現(xiàn)的鐵磁性液滴 (FLD),或稱液態(tài)磁鐵,既擁有類似固態(tài)磁鐵的磁性,又具備液體的可流動性,二者結(jié)合形成一種全新的磁性軟物質(zhì)材料。這里,將水基磁流體材料與有機相混合,分散于水相中的羧基化四氧化三鐵磁性納米粒子(Fe3O4-COOH NPs)與溶解于相鄰油相中的氨基化籠形倍半硅氧烷(POSS-NH2)在水油界面相互作用,原位自組裝形成磁性納米粒子表面活性劑,吸附到界面處并實現(xiàn)阻塞相變,形成磁流體液滴。室溫下測量該液滴磁滯回線發(fā)現(xiàn),不同于傳統(tǒng)順磁性磁流體,這種液滴表現(xiàn)出一定強度的剩磁和矯頑力,轉(zhuǎn)變?yōu)殍F磁性。結(jié)合最新的全液相3D打印和微流控成型技術(shù),研究人員可在全液態(tài)條件下,制造任意形貌的磁性液態(tài)器件。此外,已成型的液體還可以通過改變液體內(nèi)酸堿環(huán)境進行重構(gòu),實現(xiàn)可逆磁化或消磁。這種新型鐵磁液滴具有諸多奇特性質(zhì),未來有望用于磁控液態(tài)機器人、可編程液態(tài)微反應(yīng)器等領(lǐng)域,并推動新型液態(tài)磁材料表征技術(shù)如極化中子磁場成像等向前發(fā)展。

北京化工大學(xué)為本文第一完成單位,其他主要合作單位包括美國勞倫斯伯克利國家實驗室(LBNL)、加州大學(xué)伯克利分校(UC Berkeley)等。馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校的Thomas Russell教授為本文的通訊作者,軟物質(zhì)高精尖中心史少偉研究員和我校材料學(xué)院王東教授也參與了該項目。本文第一作者劉緒博是高精尖中心博士生,已在Adv. Mater., Angew. Chem.等期刊上發(fā)表論文多篇。本研究工作得到北京軟物質(zhì)科學(xué)與工程高精尖創(chuàng)新中心專項科研經(jīng)費的支持。

復(fù)旦大學(xué)參與Nature:石墨烯超導(dǎo)再獲得突破

2018年3月5日,《自然》連刊兩文報道石墨烯超導(dǎo)重大發(fā)現(xiàn)。年僅21歲麻省理工學(xué)院博士生曹原發(fā)現(xiàn)了石墨烯的“魔角”。當(dāng)溫度冷卻到1.7K時,當(dāng)兩層平行石墨烯堆成約1.1°的微妙角度,就會產(chǎn)生神奇的超導(dǎo)效應(yīng)。前人的研究集中在氧化銅材料的超導(dǎo)電性,氧化銅材料的超導(dǎo)電性往往需要在高溫下才得以顯現(xiàn)。曹原等僅僅通過簡單的雙層石墨烯碳材料,提供了一個復(fù)雜超導(dǎo)物理的探索平臺。

哥倫比亞大學(xué)物理學(xué)家Cory Dean指出,雙層石墨烯只有在兩個石墨烯層的原子晶格相對于彼此扭轉(zhuǎn)了1.1°的“魔角”時才具有超導(dǎo) -在已知的最薄材料上進行這項操作是非常困難的。“如果稍有偏離就行不通,”近日,斯坦福大學(xué)的物理學(xué)家David Goldhaber-Gordon和加州大學(xué)伯克利分校的物理學(xué)家Wang Feng 和復(fù)旦大學(xué)Zhang Yuanbo團隊在更容易獲得的三層石墨烯片中發(fā)現(xiàn)了超導(dǎo)電性的跡象,相比于雙層石墨烯超導(dǎo),三層石墨烯不必發(fā)生扭曲,每層原子晶格的上層和下層對齊,這在生產(chǎn)多層石墨烯時自然而然的形成這樣的結(jié)構(gòu)。借助三層石墨烯,有望幫助研究人員更快了解銅氧化物中的超導(dǎo)性。相關(guān)研究以“Signatures of tunable superconductivity in a trilayer graphene moiré superlattice”為題發(fā)表在《Nature》上,第一作者為Chen Guorui。

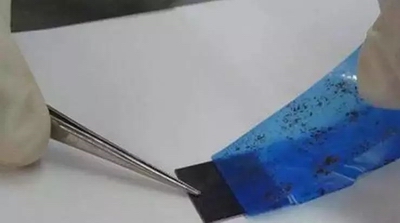

該文采用了現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的方法來剝離石墨烯薄片。首先,將一塊透明膠帶粘在一大塊石墨上 - 大多數(shù)鉛筆中的成分- 然后對此進行剝離。通過撕膠帶的方法(機械剝離法)。Wang Feng 團隊之前開創(chuàng)了一種技術(shù),發(fā)現(xiàn)三層石墨烯中獨特的光學(xué)特征。

機械剝離法制備石墨烯

然后,該團隊將這些三層薄片作為制造電氣設(shè)備的起始材料。它們將三層薄片夾在氮化硼層之間,防止石墨烯被污染的同時防止其發(fā)生彎曲。在一些地方,氮化硼層中的原子與石墨烯層中的碳原子精確對齊,但是在幾納米之外它們是偏移的。在大約10納米之后,層中的原子再次對齊,產(chǎn)生“莫爾”重復(fù)圖案,其在扭曲的雙層石墨烯中也是明顯的。每個重復(fù)的莫爾晶胞除了材料本身的電子外,可以容納多達四個額外的電子,從而改變材料的導(dǎo)電性。

接下來,研究人員在薄片頂部構(gòu)筑金屬圖案,用“柵極”構(gòu)建晶體管,控制在材料中添加電子。通過操縱柵極上的電場,研究人員能夠精確控制每個重復(fù)莫爾晶胞中存在電子數(shù)量。當(dāng)他們向每個晶胞添加三個電子并將溫度降至低于2K時,他們注意到電阻急劇下降,這是超導(dǎo)性的一個標(biāo)志 。他們還注意到,當(dāng)他們對樣品外部施加磁場時,接近零的電阻消失了,這是超導(dǎo)的另一個跡象。Goldhaber-Gordon補充說,這些信號還不確定,目前仍然存在兩個問題:首先,電阻沒有完全降至零,這可能是由于石墨烯薄片中的雜質(zhì)導(dǎo)致的;其次,它可能無法實現(xiàn)大面積超導(dǎo)。

盡管如此,Goldhaber-Gordon指出,三個額外電子的表觀超導(dǎo)性與傳統(tǒng)的高溫超導(dǎo)體(1986年發(fā)現(xiàn)的銅基材料)相似。這提高了三層石墨烯作為超導(dǎo)材料的希望。一個很好的模型系統(tǒng),用于解決這個長期存在的謎團。他說,三層石墨烯提供了是一個清晰的研究系統(tǒng),它提供了一種探索復(fù)雜物理學(xué)研究的簡單方法。”

參考資料:

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1393-y

https://www.sciencemag.org/news/2019/07/trilayer-graphene-shows-signs-superconductivity

Cell:邵峰團隊揭示吞噬細菌的分子機制

抗菌自噬(xenophagy)是一種重要的宿主防御,但它是如何開始的還不清楚。

2019年7月18日,北京生命科學(xué)研究所邵峰團隊在Cell 在線發(fā)表題為“A Bacterial Effector Reveals the V-ATPase-ATG16L1 Axis that Initiates Xenophagy”的研究論文,該研究進行了細菌轉(zhuǎn)座子篩選,并鑒定了一種T3SS效應(yīng)物SopF,其有效阻斷了沙門氏菌自噬。SopF是一種通用的xenophagy抑制劑,不影響經(jīng)典自噬。在細菌引起的液泡損傷時,V-ATP酶將ATG16L1募集到含有細菌的液泡上,該液泡被SopF阻斷。哺乳動物ATG16L1具有與V-ATP酶相互作用所需的WD40結(jié)構(gòu)域。SopF抑制自噬在體內(nèi)促進鼠傷寒沙門氏菌增殖。SopF靶向V-ATP酶中ATP6V0C的Gln124用于ADP-核糖基化。Gln124的突變也阻止了抗菌自噬。因此,SopF的發(fā)現(xiàn)揭示了V-ATPase-ATG16L1軸,其關(guān)鍵性地介導(dǎo)細胞內(nèi)病原體的自噬識別。

2019年4月9日,北京生命科學(xué)研究所邵峰團隊在Molecular Cell上發(fā)表題為“Structural and Functional Insights into Host Death Domains Inactivation by the Bacterial Arginine GlcNAcyltransferase Effector”的文章,該研究揭示精氨酸N-乙酰葡萄糖胺化修飾的酶學(xué)機理,酶和底物識別機制以及其酶學(xué)活性在動物感染模型中的作用;

2019年4月8號,邵峰團隊等人在Nature immunology上發(fā)表了題為“Innate immunity to intracellular LPS”的綜述性文章。在這里,該綜述回顧了關(guān)于細胞溶質(zhì)LPS感知及其調(diào)節(jié)和病理生理功能的最新研究進展;

2018年8月16日,北京生命科學(xué)研究所邵峰研究組在Nature 在線發(fā)表題為“Alpha-kinase 1 is a cytosolic innate immune receptor for bacterial ADP-heptose”的研究論文,該論文揭示α-激酶1是細菌ADP-庚糖的細胞溶質(zhì)先天免疫受體;通過宿主腺苷酰轉(zhuǎn)移酶將HBP轉(zhuǎn)化為ADP-庚糖7-P,其可以比ADP-Hep更小程度地激活A(yù)LPK1。ADP-Hep(但不是HBP)單獨或在細菌感染期間誘導(dǎo)小鼠的Alpk1依賴性炎癥。研究結(jié)果分別將ALPK1和ADP-Hep鑒定為模式識別受體和有效的免疫調(diào)節(jié)劑。

自噬是真核生物中細胞溶質(zhì)成分的溶酶體降解的分解代謝過程。鑒定了超過30種自噬相關(guān)(ATG)基因,其中大多數(shù)從酵母到哺乳動物是保守的。在自噬相關(guān)基因(ATG)中,微管相關(guān)蛋白輕鏈3(LC3,即酵母中的Atg8)對于自噬體膜形成是關(guān)鍵的,通常用作自噬標(biāo)記物。在自噬中,細胞質(zhì)LC3(LC3-I)在其C末端甘氨酸被磷脂酰乙醇胺(PE)(LC3-II)通過ATG編碼的兩種泛素樣綴合系統(tǒng)之一進行修飾 。

在這里,研究人員確定了沙門氏菌T3SS效應(yīng)器SopF,它有效地阻止了細菌自噬。從鼠傷寒沙門氏菌中去除sopF導(dǎo)致約80%的細胞內(nèi)細菌被自噬靶向。另外,該研究還鑒定了V-ATPase-ATG16L1軸,其在細菌誘導(dǎo)的液泡損傷時引發(fā)xenophagy。SopF特異性地在V-ATP酶中ADP-核糖基化ATP6V0C的Gln124以阻斷其募集ATG16L1。總而言之,該研究結(jié)果表明,V-ATPase-ATG16L1軸關(guān)鍵地介導(dǎo)細胞內(nèi)病原體的自噬識別。

來源: 青塔